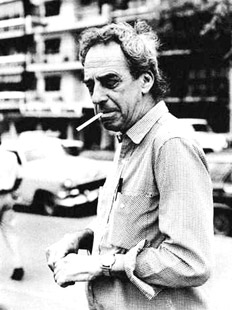

Adiós al poeta y al mito

El escritor, cuyo sonoro apellido obra como contraseña de una suerte de culto, falleció el martes pasado. Más difícil es establecer la fecha y lugar de su nacimiento, lo que alimenta la leyenda. La obsesión del espacio y Lata peinada son algunos de sus libros.

Por Silvina Friera

La Parca es una cretina con escaso refinamiento prosódico. Nunca emplea la elipsis, ni escamotea sus intenciones. Jamás vacila. El martes murió el gran poeta Ricardo Zelarayán, tal vez el mayor mito de la literatura argentina contemporánea. La ecuación es perfecta para aceitar el culto al “escritor secreto”. La sola mención de su sonoro apellido es una especie de contraseña fascinante que incorpora feligreses de boca en boca, de lectura en lectura. Publicó pocos libros, escribió mucho más, pero esos textos se perdieron en sucesivas mudanzas, de pensión en pensión. El capital poético y narrativo que despliega en su obra –de los poemas de La obsesión del espacio (1972) hasta la mítica novela extraviada y recuperada, Lata peinada– rubrica el carril de un horizonte para alquilar balcones. “Una mezcla rara”: así se definía este poeta que descendía de indios analfabetos por el lado paterno. “Aunque yo he salido blanco como mi madre”, aclaraba. ¿Cuándo y dónde nació? Menudo problema responder una pregunta que a priori debería resultar sencilla. Algunas fuentes –el Breve diccionario biográfico de autores argentinos, de Pedro Orgambide; la mayoría de las páginas web y la solapa de la reedición de su novela La piel del caballo– consignan que habría nacido en 1940. El poeta Jorge Aulicino establece la fecha mucho antes: el 21 de octubre de 1922. Otro cantar similar se plantea con el lugar. Zelarayán podía anclar su origen en Paraná y sentirse entrerriano, pero también se llamaba a sí mismo “tucumano-salteño”. Epílogo genial estas versiones, una estocada magistral para mantener la llama encendida del mito.

La única “certeza” por ahora –hasta que biógrafos y fans demuestren lo contrario– es que Zelarayán no era porteño. Se describía como un provinciano resentido exiliado en la Capital. Su frente de combate por excelencia fue la dicotomía Capital-interior. Que su yacimiento poético sea la lengua del país profundo y mestizo no implica incluirlo automáticamente por los pagos de la gauchesca. “Aborrezco a los gauchos. El gaucho es la policía del patrón. Por eso le dan el caballo. Yo no sé de dónde sacan que soy gauchesco o neogauchesco –protestaba con razón contra el torpe facilismo de estas etiquetas–. Claro, como en mi novela (La piel del caballo) aparece un caballo, ya es gauchesco. ¡Pero hay que ser boludo! Y como soy provinciano, los porteños creen que nací en el campo.” Hay frases para conservar en el cofre antojadizo de la memoria. Decía que “una novela empieza por una frase escuchada en la calle”. Lo que entraba por la oreja de este señor inexorablemente sordo –pero con un oído biónico descomunal para escuchar lo que muchos no pueden oír–, ese colchón de voces que lo interpelaban, era apenas la punta del iceberg, la materia prima de un protolenguaje, un impulso inicial que sería infatigablemente digerido y elaborado.

A Buenos Aires llegó para estudiar Medicina, según recordó el poeta en una de las pocas entrevistas que le hicieron. Pero no pudo terminar la carrera; para un hombre de provincia, la necesidad imperiosa de trabajar eclipsaba la tentativa de educarse en la universidad. Fue corrector en la editorial Depalma, redactor creativo en agencias de publicidad, periodista y traductor. El descendiente de indios analfabetos, apodado por sus amigos “el Franchute”, hablaba inglés y francés a la perfección. A comienzos de los ’70 integró una revista fundamental: Literal. El primer libro de poemas que publicó, La obsesión del espacio (1972), un joyita de punta a punta, es una de las naves insignia para los jóvenes poetas argentinos, como han reconocido Fabián Casas y Washington Cucurto, entre otros. “La palabra misterio hay que aplastarla / como se aplasta una pulga / entre los dos pulgares. / La palabra misterio ya no explica nada”, se lee en el poema medular “La gran salina”. Casas percibe que la prosa de Zelarayán está hecha “con violentos cambios de clima e imágenes dantescas del campo”. Pero advierte que no es el campo idílico sino “la urbanización que crece en el medio de los pueblos, trayendo sus negocios, sus traficantes, sus autazos y sus machados, es decir, toda la escoria de las ciudades que destruye a la naturaleza original que ya se ha perdido”.

Zelarayán asumía una influencia “muy fuerte” de Macedonio Fernández desde el ángulo del cuestionamiento del ser, pero no tanto en el estilo; influencia palpable especialmente en sus “novelas” –encomillado que pone en tela de juicio si es posible hablar de géneros– La piel del caballo y Lata peinada. También publicó Roña criolla, poemas para calentar motores, “frases de arranque” como si pusiera primera para empujar la realidad, chispazos notables, anzuelos que atrapan a su presa. “Rezongado rezongo de palabra renga. / Pelo y barro”, se lee en “Pioja”. “Mano mansita, mosca aplastada. / La mula mansa escupe jinetes y el vuelo fracasa, / nariz en tierra”, escupe en “Gota”. El poeta no tenía inconveniente en marcar la cancha. No quería integrar la “pequeña borgesía”, pero admitía que Borges tenía “cosas hermosas”, como “La fundación mitológica de Buenos Aires”. Tampoco Osvaldo Lamborghini fue santo de su devoción. Le gustaba El niño proletario, pero se quejaba de la repetición en Lamborghini, una obsesión y exigencia que acaso pueda ser una de las columnas vertebrales para comprender por qué Zelarayán publicó poco: “Si yo veo que me estoy repitiendo, digo ‘esto no va’. Y lo tiro”. Lejos estaba de comulgar con la parodia en la literatura; la calificaba, sin medias tintas, como “una estupidez total”. “La parodia encaja perfectamente con la posmodernidad, en el sentido de que, como ya está todo hecho, lo único que cabe es la desacralización de los modelos. Es un disparate”, subrayaba en la entrevista con el poeta Fernando Molle.

Imposible no rendirse a las aristas de un mito construido, fundamentalmente, con una gran obra, una musiquita inquietante por donde se la escuche y lea. Pero se impone apostillar un plus de intensidad adicional. “No soy escritor”, decía Zelarayán, aceitando con esa frase un tópico fascinante. No respondía al estereotipo de lo que se supone es un escritor: alguien que publica regularmente. “Para merecer el título de escritor hay que publicar un libro cada dos años, cosa que yo no he hecho y no creo que pueda hacer jamás”, confesaba. “Claro, ésa es la burocracia de la literatura. Yo pienso que se escribe porque hay ganas de escribir, y resulta que si a uno no le interesa lo que está escribiendo, evidentemente, chau. Es el único privilegio del escritor: ser el primer lector.”